Boardwalk Misery

Wer nicht genau weiß, was mit dem Begriff "Overacting" gemeint ist, erhält mit "Peaky Blinders" ganz ausgezeichnetes Anschauungsmaterial in sechs Teilen. Willkommen in der Welt des Schmierentheaters, in der Gesten den Stummfilm huldigen und Mimik jede Natürlichkeit vermissen läßt. Affektiert wird zum Angriff geblasen. Finger zittern übertrieben, rauchen oder machen gleich beides gleichzeitig. Kaum ein Schauspieler findet in dieser Serie das richtige Maß, jede Handbewegung besitzt drei Nuancen zu viel Pathos und der böse Blick dauert immer drei Sekunden zu lang.

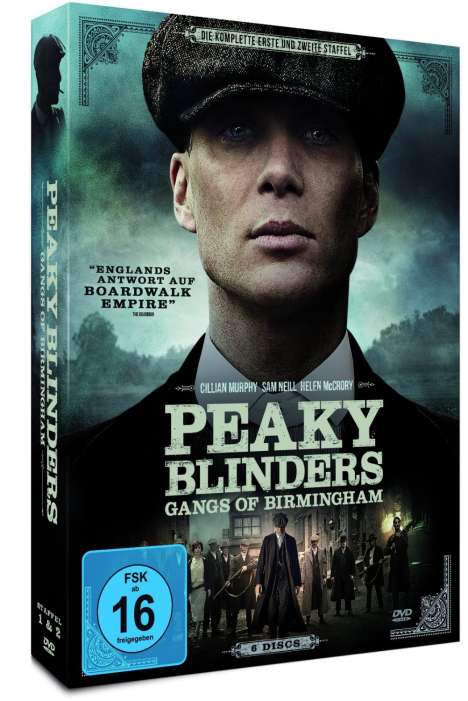

Als gravierendste Schwäche der Serie empfand ich den Gangsterboss Thomas Shelby, der (meiner Meinung nach) mit Cillian Murphy bestenfalls drittklassig besetzt ist. „He’s a god, he’s a man, he’s ghost, he’s a guru“, singt Nick Cave im Titelsong, doch tatsächlich ist Cillian Murphy nur ein recht blasser Blender mit wasserblauen Augen. Nichts nehme ich ihm ab: weder seine Führungsanspruch noch das Kriegstrauma. Was, bitte schön, macht dieses Babyface zum gefürchteten Strategen? Sein minimalistisches Minenspiel ging mir persönlich jedenfalls schon nach zehn Minuten auf den Wecker und wesentlich mehr hat dieser Charakter in der ganzen Staffel nicht zu bieten. Wäre Thomas Shelby mein Vorgesetzter, ich könnte ihn nicht ernst nehmen. Und wollte er mich mit seinem fischigen Blick einschüchtern, müsste ich vermutlich losprusten und ihm den albernen Haarschnitt verwuscheln. Ihm fehlt einfach zu jeder Zeit diese lässige Autorität, die Ian McShane (Deadwood) oder Steve Buscemi (Boardwalk Empire) so mühelos (allein durch ihre Präsenz) auszustrahlen vermögen.

Aber nicht nur Murphys beschränkte Schauspielkunst beschädigt die Rolle des Anführers, sondern auch die recht schlichten, vorhersehbaren Geschichten, die ohne jeder Raffinesse erzählt werden. Die Dialoge sind gestelzt und bieten kaum Tiefgang, dafür jedoch mitunter unfreiwillige Komik. Unglaubwürdig schaffen die Drehbuchschreiber blödsinnigste Tatsache, die offenbar weder einer Erklärung bedürfen noch konsequent erscheinen. Ich weiß, ich weiß: Logik wird Dramaturgie geopfert. Also geschenkt, - auch wenn man irrwitzige Entscheidungen und Wendungen eleganter verkaufen könnte! Aber mir fallen auf Anhieb mindestens ein Duzend Situationen ein, die einfach nur zum Fremdschämen einladen: das öffentliche Verbrennen von Porträts (und Shelbys Pressestatement dazu), der Deal mit Inspektor Campbell, der Besuch bei Billy Kimber, die Errettung des Barmädchens in letzter Sekunde, die Vermählung des Bruders, Vater und Sohn im Boxring, der Heiratsantrag auf dem Friedhof, Tante Pollys Gebet und natürlich der jämmerliche Showdown in seiner vollendeten Erbärmlichkeit... Au weia! Wer sich all dieser Einfältigkeit erinnert und immer noch ernsthaft "Peaky Blinders" im gleichen Atemzug mit "Boardwalk Empire" nennt (wie es einige Rezensenten tun), ist eigentlich nur zu bedauern. Während die BBC doch lediglich auf recht bescheidenen Niveau und ohne Anspruch auf historische Glaubwürdigkeit (Churchill würde sich wahrscheinlich im Grabe umdrehen) unterhalten will, besitzt HBOs Dramaserie eine fesselnde Komplexität und Tiefe mit authentischen Hintergrund und hervorragenden Darstellern. Insofern ist der Vergleich unredlich, schließlich trifft Preußen Münster auch niemals Real Madrid auf Augenhöhe.

Bildgewaltig kommen vor allem die ersten beiden Episoden daher und liefern zuweilen eine ästhetische Perspektive. Die Kameraarbeit hebt sich deutlich vom Gesamteindruck der Serie ab. Funken sprühen, Flammen stoben aus Gebäuden, Zigaretten glimmen unnatürlich auf und roter Staub wirbelt durch graue Tristesse. Immer wieder begegnet man Einstellungen, die wie Gemälde arrangiert sind. Das sieht anfangs gut aus, doch auch dieser positive Aspekt verliert sich irgendwann in einem inflationären und überzeichneten Zuviel und nimmt einen deplazierten, comichaften Charakter an. Gleichermaßen beeindrucken möglicherweise auf den ersten Blick Kulissen und Ausstattung, allerdings - ganz im Zeichen des Overacting - wirkt auch das Filmset schon bald zu sehr gewollt. Es ist so, als würde man in die neue Wohnung eines Kollegen eingeladen, der unverhofft zu Geld gekommen ist und sich die Bude von Tine Wittler einrichten lassen hat. Nach kurzer Begeisterung nimmt der Eindruck einer unpersönliche Seelenlosigkeit überhand, in der nichts echt erscheint. Und so fühlte ich mich auch bei "Peaky Blinders" unwohl. Zwar legten die Produzenten durchaus Wert auf Details, aber der imitierte Shabby-Chic ist einfach zu offensichtlich.

Mißglückt finde ich zudem auch die künstlerischen Bemühungen der Serie. Dass Popkultur sich durchaus einnehmend mit klassischen Motiven verschmelzen lassen, hat beispielsweise Baz Luhrmann gleich mehrmals bewiesen und funktioniert aktuell auch überraschend gut im Psycho-Prequel "Bates Motel", und auch wenn sich Nick Caves düstere Balladen noch stimmig in die fiktive Wild-West-Atmosphäre eines Birmingham der 20er Jahre einfügen, wird für mich spätestens dann die Grenze der plumpen Zuschauermanipulation überschritten, wenn man es nötig hat, Slow-Motion-Effekte mit harten Gitarrenriffs zu kombinieren, um Dynamik zu simulieren.

Fazit: Überflüssiges Popvideo in Hochglanzoptik mit Überlänge, theatralischen Gebärden und geringer Substanz.